প্রচলিত সকল ধর্ম ও ধর্মীয় গুরু’রা যেখানে স্রষ্টার পরিচয় দিচ্ছেন রূঢ়তা, হিংস্রতা, কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা দিয়ে। সেখানে তিনি স্রষ্টাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন প্রেম দিয়ে।

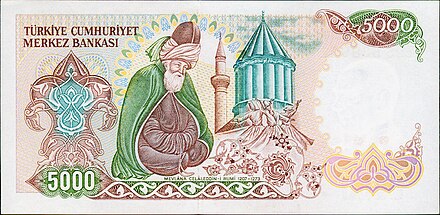

তার রচিত ‘মসনবী’ কে আজো ফার্সি ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে ভাবা হয়। মসনবী নিয়ে পারস্য দেশের গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, আল্লাহ যদি আরবি ভাষায় কোরান প্ৰকাশ না করে ফার্সিতে করতেন, তবে মৌলানা জালালউদ্দীন রুমির ‘মসনবি’ কেতাবখানাকে কোরান নাম দিয়ে চালিয়ে দিতেন।

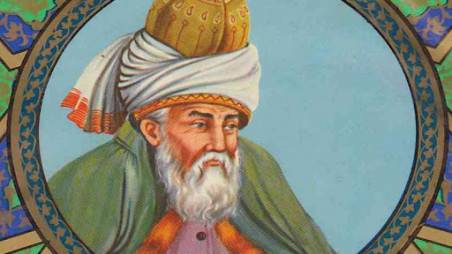

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি জন্মগ্রহণ করেন ১২০৭ সালে বালখে (যা বর্তমানে আফগানিস্তান)। তার বাবা বাহা উদ্দিন একজন সুপরিচিত আলেম। সেই সাথে তিনি বালখের একজন ধর্মতাত্ত্বিক ও আইনজ্ঞও ছিলেন। রুমির অনুসারীদের কাছে তিনি ‘সুলতান আল-উলামা’ নামেই পরিচিত। আর এর ফলেই শৈশব থেকেই রুমির সুযোগ হয়েছিল জ্ঞান আর জ্ঞানীদের সাথে মিলেমিশে বড় হওয়ার, যার স্পষ্ট ছাপ পাওয়া তার প্রতিটি কথায়।

রুমির বাবার লেখা একটি আলোচনার সংকলন পাওয়া যায়, যার নাম ‘মাআরিফে বাহা ওয়ালাদ’ যার অর্থ ‘বাহা ওয়ালাদের শিক্ষা’। সেখানে খোদার প্রতি সমর্পণ, নৈষ্ঠিক মরমি জীবন ও মরমি তত্ত্ব সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট যুক্তি দেখতে পাওয়া যায়। তরুণ রুমি বাবার লেখা এই সংকলন পড়তে খুব ভালোবাসতেন। বাবার এই লেখাই হয়তো রুমির মধ্যে শৈশবেই সুফি হওয়ার বীজ বপন করেছিল।

অপরদিকে মাওলানা রুমির মা মুইমিনা খাতুনের পরিবার ছিল সেসময়ে বেশ সম্মানিত। তার পরিবার বহু যুগ ধরেই ইসলামের হানাফি মাযহাবের প্রচারকের ভূমিকায় কাজ করে যাচ্ছিল, যা পরে মাওলানা রুমিও জারি রাখেন।

রুমির শৈশব সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা যায় না। রুমির শৈশবে চেঙ্গিসখানের সাম্রাজ্যের উত্থানের শুরু হয়। মঙ্গোলরা একে একে দেশ,রাজ্য ও সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকে। একের পর এক নগরী ধ্বংস করে শ্মশানে পরিণত করে। আর তাই বধ্য হয়ে ১২১৬ সালে মাত্র ১০ বছর বয়সী রুমি নিষ্ঠুর মঙ্গোলীয় বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে পরিবার ও বাবার শিষ্যদের সাথে বলখ থেকে পশ্চিমে রওনা হন।

১২২৮ সালের দিকে সেলজুক সাম্রাজ্যের শাসক সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ মাওলানা রুমির বাবা বাহাউদ্দিন এবং তার পরিবারকে আনাতোলিয়ার কোনিয়ায় নিমন্ত্রণ করে আনেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুরোধ করেন, যার ফলশ্রুতিতে রুমির পুরো পরিবার সেখানে থেকে যায়। আর সেখানেই তার বাবা বাকি জীবন সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদের তৈরি করে দেওয়া প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করে কাটান।

বলখে রুমির একজন শিক্ষক ছিলেন। তার নাম ছিল বুরহানুদ্দিন মুহাক্কিক তিরমিজি । তিনি রুমির বাবার শিষ্য ছিলেন। রুমির বাবা মারা গেলেন ১২৩১ সালে তখন তার বয়স ৮০ বছর। আর সেই সময়েই বুরহানুদ্দিন কোনিয়ায় এসে পৌঁছালেন। তিনি রুমির শিক্ষার ভার নিলেন।

বুরহানুদ্দিনের নির্দেশে রুমি সিরিয়ার আলেপ্পো ও দামেস্কে কয়েক বছর থাকেন। উদ্দেশ্য ছিল সেখানে থাকা বড় পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষা লাভ করা। দামেস্কে থাকার সময় সম্ভবত তিনি বিখ্যাত সুফি গুরু ইবনে আরাবির বক্তৃতা শোনার সুযোগ পেয়েছিলেন। ইবনে আরাবি বলতেন ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের কথা। এর মানে ‘সত্তার একত্ব’। এই ধারণাই হয়ে উঠে রুমির কবিতার দার্শনিক ভিত্তি। মানে, সেই এক ও অনন্য বাস্তবতা, যা সবার উৎস ও প্রকাশ। সেখানেই সবার প্রত্যাবর্তন ঘটে।

এমনি করে রুমি ফারসি-আরবি ভাষা ও সাহিত্যে উঁচু শিক্ষা লাভ করেছেন। সঙ্গে ছিল ধর্মীয় শাস্ত্র, দর্শন ও আইনশাস্ত্রে শিক্ষা। বুরহানুদ্দিন তাকে চিল্লা, মানে চল্লিশ দিনের নির্জন সুফি-সাধনায় শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেকালে বাবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রুমি এক নামী শিক্ষক ও গুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান।

রুমি, শামস তাবরেজি ও আধ্যাত্মিকতা

রুমির বয়স তখন ৩৭। ১২৪৪ সালের ২৯ নভেম্বর। রুমি দেখা পান তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটির। তিনি একজন ভবঘুরে দরবেশ। তার বয়স তখন ৬০। নাম শামস তাবরেজি। মানে তাবরেজের সূর্য। তাবরেজ উত্তর-পশ্চিম ইরানের এক শহর। শামস ছিলেন এক রহস্যময় পুরুষ। শামস তাবরেজি নিরক্ষর ছিলেন বলে প্রচলিত মতাদর্শ রয়েছে। কিন্তু কি করে এমন একজন নিরক্ষর মানুষ রুমির মতো এতো নামী পন্ডিত কে আত্মহারা কবি বানিয়ে দিতে পারলেন তা আজো পাঠকদের বিস্মিত করে।

শামস তাবরিজি ছিলেন সমাজ থেকে একটু আলাদা, যিনি নিজেকে সম্পদ থেকে সবসময় দূরে রেখেছেন। আধ্যাত্মিকতা আর সম্পদের মোহ থেকে মুক্ত থাকার দরুণ তিনি সবসময় কিছু মানুষের কাছে অন্যরকম মর্যাদা পেতেন। মানুষ তাকে ‘পাখি’ বলে ডাকত, কারণ তিনি এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতেন না, দ্রুত জায়গা পরিবর্তন করতেন। লোক মুখে প্রচলিত ছিল, তিনি একজন শিষ্য খুঁজতেন যে কি না তার পরে আধ্যাত্মিকতার কাজটি এগিয়ে নেবে।

কী ঘটেছিল তাঁদের দুজনের মধ্যে? কে ছিলেন গুরু? কে শিষ্য?

এই কথার উত্তর খুঁজতে গেলে দুটি ব্যাপার বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত, শামস নিরক্ষর বিরাগী দরবেশ ছিলেন না। তিনি পণ্ডিতও ছিলেন না। তবে পণ্ডিত আর সুফি সাধকদের কাছে তার পাঠ নেওয়ার নজির আছে। তার আলোচনার একটি সংকলন বই আকারে পাওয়া যায়; নাম মাকালাতে শামস, মানে শামসের আলোচনা। আর এই আলোচনাগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন মওলানা রুমির পুত্র। সেই বইয়ের আলোচনাই বলে দেন কতোটা সূক্ষ্ম দৃষ্টির মানুষ ছিলেন।

রুমির মন ভালোবাসা, সৃষ্টির মূল্য নিশ্চিত করে স্রষ্টা তথা পরম সত্যকে ধারণ করার জন্য তাঁর হৃদয়-প্রাণ উন্মুখ হয়েই ছিল। প্রয়োজন ছিল একটি আগুনের ছোঁয়া। শামস তাবরেজ শুধু সেই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ খুলে দিলেন। আর বের হয়ে এল আশ্চর্য সুন্দর, আকুল করা, অন্তর্দৃষ্টিতে সতেজ রুমির কবিতাগুলো।

সারাদিনমান আমি এই নিয়ে ভাবি তারপর রাতে আমি তা বলি”আমি কোথা হতে আগত?”

আর আমার লক্ষ্যটি তাহলে কী?আমার আত্মাটি অন্য কোথাও হতে আগত আমি তাতে নিশ্চিত!

শামস আর রুমির দেখা না হলে দুজনের কেউই ইতিহাসে জায়গা করে নিতেন না। এই দুইয়ের সাক্ষাৎকে এর চেয়ে কম কিছু দিয়ে মাপা যায় না । তবে তাঁদের সম্পর্কের ধরন কেমন ছিল?

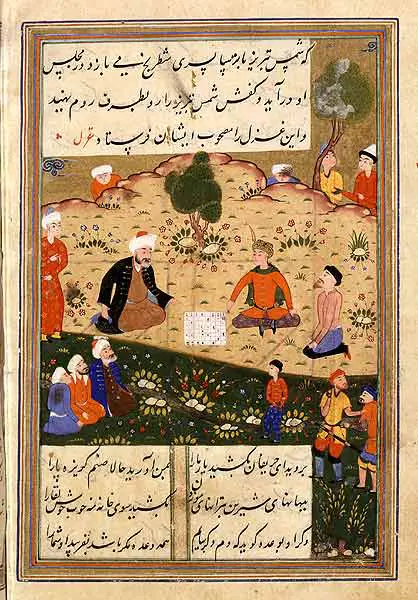

শামসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই রুমি তার গীতিকবিতা, মানে গজলগুলো বলা শুরু করলেন। তার সাধারণ কক্ষে তিনি সন্ধ্যার পর শিষ্যদের নিয়ে বসতেন । সেখানে ‘সামা’, মানে ভাবসংগীতের আসর হতো। সে আসরের মাঝে একখানা খুঁটি ছিল। হাল বা ভাবে এসে মওলানা সেই খুঁটি ধরে চক্রাকারে ঘুরতেন । বাহ্যজ্ঞানরহিত মওলানা একের পর এক গজল বলে যেতেন। শিষ্যরা সেগুলো লিখে রাখতেন। গুরু শামস তাবরেজ স্মরণে বলা এই কবিতাগুলোর সংকলনের নাম দিওয়ানে শাম তাবরেজ। একে ‘দিওয়ানে কবির’ বা মহান সংকলন নামেও ডাকা হয়। এই সংকলনে আছে ৩৫০০ গজল, ২০০০ রুবাই বা চতুষ্পদী। সব মিলিয়ে ৪২,০০০ লাইন। প্রতিটি কবিতা আকুল প্রেমের। অনেকগুলো সরাসরি রুমির মুর্শিদ শামস তাবরেজের নাম উল্লেখ করেই বলা।

প্রেক্ষাপট বিচ্ছিন্ন হয়ে এই কবিতা পাঠ করার মারাত্মক পরিণাম হতে পারে। এর প্রমাণ হতে পারে এই যে পশ্চিমে রুমির কবিতা জনপ্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাও গজিয়ে উঠল যে এই কবিতাগুলো সমকামী প্রেমের আবেগের নিদর্শন। এই ভাবনা হচ্ছে ইতিহাসের জমিনে না দাঁড়িয়ে কেবল নিজের কাল আর সমাজের সাপেক্ষে কিছুকে ধারণ করতে চাওয়ার ফল।

অন্য সংস্কৃতির প্রথা নিজ সংস্কৃতি দিয়ে বুঝতে চাওয়া ভুল। যেমন মধ্যপ্রাচ্যে সাক্ষাতে পুরুষেরা পুরুষের আর নারীরা নারীদের গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে অভিবাদন জানায়। পশ্চিমা দেশে এর প্রত্যক্ষ মানে সমকামিতা ছাড়া আর কিছু নয়। অপর দিকে পশ্চিমা সমাজে প্রথাটা ঠিক বিপরীত। প্রাচ্যে যা অকল্পনীয়। জাপানে ঘরের বাইরে চুমু দেওয়া খুবই অস্বাভাবিক। এমনকি জাপানি মায়েরাও তাঁদের শিশুকে বাইরে চুমু দেন না।

সুফিদের একটি ঐতিহ্যের নাম ‘সোহবাত’। যার মানে সাহচর্য। যেখানে দুই অন্বেষণকারীই একে অপরকে শ্রদ্ধা আর ভালোবেসে নিয়মিত সাক্ষাৎ করেন। নিজেদের অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা একে অপরকে জানান। এই দুজন গুরু ও শিষ্য হতে পারেন। দুজনই গুরুস্থানীয় হতে পারেন কিংবা দুজনেই বন্ধু হতে পারেন। এই চর্চা মরমি পথের পথিকদের পথের সুলুক সন্ধান জানতে কাজে লাগে। এতে করে নিজেদের জানা-বোঝা বাড়ে। শামস ছিলেন রুমির ‘হাম-সোহবাত’, সাহচর্য সঙ্গী। রুমি আর শামসের মতো দুজন মানুষ সহসা একে অপরের কাছে আসেন না। এমন ঘটনা কালেভদ্রে হয়। এ যেন দুই মহানদীর এক হয়ে প্রেমের সমুদ্রে মিশে যাওয়া।

ফারসিভাষী সুফি কবিদের মধ্যে রুমি প্রথম প্রেমের কবিতা লেখেননি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি সেই জায়গায় এক অতি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের মধ্যে জন্মেছেন। সেই প্রেম কখন মানব থেকে পরম আর কখন পরম থেকে মানবে আসে, তা দ্রুত বোঝা কঠিন।

রুমির মৃত্যু

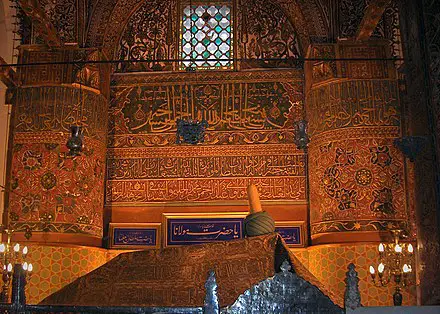

রুমি মারা যান ১২৭৩ সালের ৭ ডিসেম্বর, রোববার সন্ধ্যাবেলা। তার সমাধি তখন থেকে প্রেমিকদের তীর্থভূমি। পশ্চিমে তিনি পরিচিত রুমি নামে। কারণ, তিনি বাস করতেন যেখানে, সেই স্থানকে বলা হতো ‘রুম’। আনাতোলিয়ার বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে পারস্যবাসীরা রুম নামে ডাকত। আফগান বা তুর্কিরা তাকে বলেন জালালউদ্দিন বলখি। কারণ, তার জন্ম বলখ নগরে। তবে পুবের মানুষেরা তাকে সেই জন্ম বা আবাসের বেড়া পার হয়ে ডাকেন ‘মওলানা’ বলে। তবে ফারসিভাষী তথা অনারব মুসলমানরা রুমিকে ‘মওলানা’ বলেই ডাকতে ভালোবাসে । যার অর্থ গুরু, শিক্ষক।

রুমিকে তার পিতার কাছে কোনিয়ায় সমাহিত করা হয় এবং যেটি একটি চমকপ্রদ ঘর, “ইয়াসিল তুর্ব”(সবুজ সমাধি, যা বর্তমানে মাওলানা মিউজিয়াম), তার কবরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার সমাধিফলকে লেখাঃ

যখন আমি মৃত, পৃথিবীতে আমার সমাধি না খুঁজে, আমাকে মানুষের হৃদয়ে খুঁজে নাও।

জর্জিয়ার রাণী গুরসু খাতুন ছিলেন রুমির উৎসাহদাতা এবং কাছের বন্ধু। তিনি কোনিয়াতে রুমির সমাধি নির্মানে তহবিল প্রদান করেন। ১৩ শতকের মাওলানা মিউজিয়ামসহ তার মসজিদ, থাকার জায়গা, বিদ্যালয় এবং মৌলভি তরীকার অন্যান্য ব্যক্তিদের সমাধি দেখতে আজকেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিম-অমুসলিমরা ছুটে যান।

জালাল উদ্দিন যিনি রুমি নামে পরিচিত, তিনি ছিলেন ইসলামের একজন দার্শনিক এবং মরমী। তার উপদেশ সমর্থন করে ভালবাসার মাধ্যমে অসীম পরমতসহিষ্ণুতা, ইতিবাচক যুক্তি, ধার্মিকতা, দানশীলতা এবং সচেতনতা। তিনি এবং তার শিষ্যদের কাছে সকল ধর্মই অধিক বা কম সত্য। মুসলিম, খৃষ্টান এবং ইহুদীকে একই দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, তার শান্তিপূর্ণ এবং সহিষ্ণু শিক্ষাদান বা উপদেশ সকল ধর্মের মানুষের অন্তর স্পর্শ করেছে।

তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া, ব্রিটনিকা এনসাক্লোপিডিয়া, মাওলান রুমির কবিতা