ক্যামেরা আবিষ্কার হয়েছে প্রায় ২০০ বছর পেরিয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে কত লক্ষ কোটি ছবিই না তোলা হয়েছে সেই সংখ্যার কোন ইয়াত্তা নেই। কিন্তু এতো এতো ছবির মাঝে কিছু ছবি আমাদের হৃদয় ও আবেগকে নাড়া দেয় গভীরভাবে। আজ তেমনই কিছু হৃদয়বিদারক ছবির সম্পর্কে জানাবো।

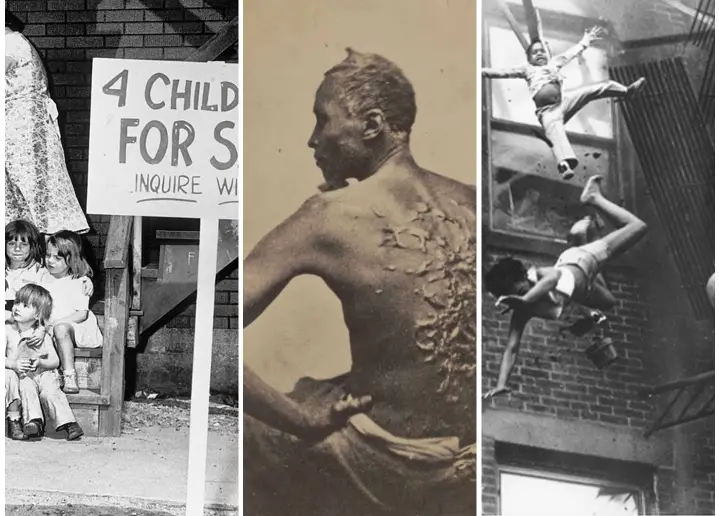

চিলড্রেন ফর সেল

কখনে কখনো একটি ছবি হাজারো না বলা কথা খুব সহজেই বলে দিতে পারে। এই ছবিটি তেমনই একটি ছবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও সেই যুদ্ধের প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে আরো কয়েকবছর রয়ে গিয়েছিল।

ছবিতে ১৯৪৮ সালে আমেরিকার শিকাগোতে এক মা তার চার সন্তানকে বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। ছবির ফটোগ্রাফার মহিলার ছবি তুলতে গেছে লজ্জায় বিব্রত হয়ে তিনি নিজের মুখ লুকানোর চেষ্টা করেন।

ছবির এই মহিলার নাম লুসিল চ্যালিফক্স, বয়স মাত্র ২৪ বছর। এই অল্প বয়সের ৪ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন আর ৫ম সন্তানটি গর্ভাবস্থায় রয়েছে। তার স্বামী সদ্য চাকরি হারিয়েছেন। ফলে না খাবার কিনতে পারছিলেন না বাসা ভাড়া দিতে পারছিলেন। আর তাই বাধ্য হয়েই নিজের সন্তানদের বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছেন।

দ্য বার্নিং মংক

১১ জুন ১৯৬৩ সালে দক্ষিন ভিয়েতনামের ক্যাথলিকপন্থী সরকারের বৌদ্ধদের প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নের প্রতিবাদ স্বরূপ ব্যস্ত সড়কের মাঝখানে নিজের শরীরে পেট্রোল ঢেলে তারপর আগুন দিয়ে বুদ্ধ ভিক্ষু ‘থিচ কোয়াং ডাক’ আত্মোৎসর্গ করেন।

ছবি দেখে একটিবারের জন্যও মনে হচ্ছে না তিনি আগুনে পুড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। কেমন ধীর, স্থির ও শান্তভাবে বসে আছেন।

এই ঘটনার সময় ফটোগ্রাফার ম্যালকম ব্রাউন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আর তিনিই এই আশ্চর্য ছবিটি তার ক্যামেরায় ধারণ করেন। পরবর্তীকালে এই ছবিটি পুলিৎজার পুরস্কার জিতেছিল।

ডাকের মৃত্যুর “বার্নিং মংক” ছবিটি সারা বিশ্বে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চিহ্ন হিসেবে দেখা হয়। আজ যেই ছবিটিকে শুধুই একটি প্রতিকী চিহ্ন হিসেবে ধরা হয়, খুব কম মানুষই জানে যে এটি আসলে তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। এটি শুধুমাত্র একটি ছবি নয়, দূর্নীতির বিরুদ্ধে একজন বুদ্ধ সন্ন্যাসীর নিদারুণ প্রতিবাদ।

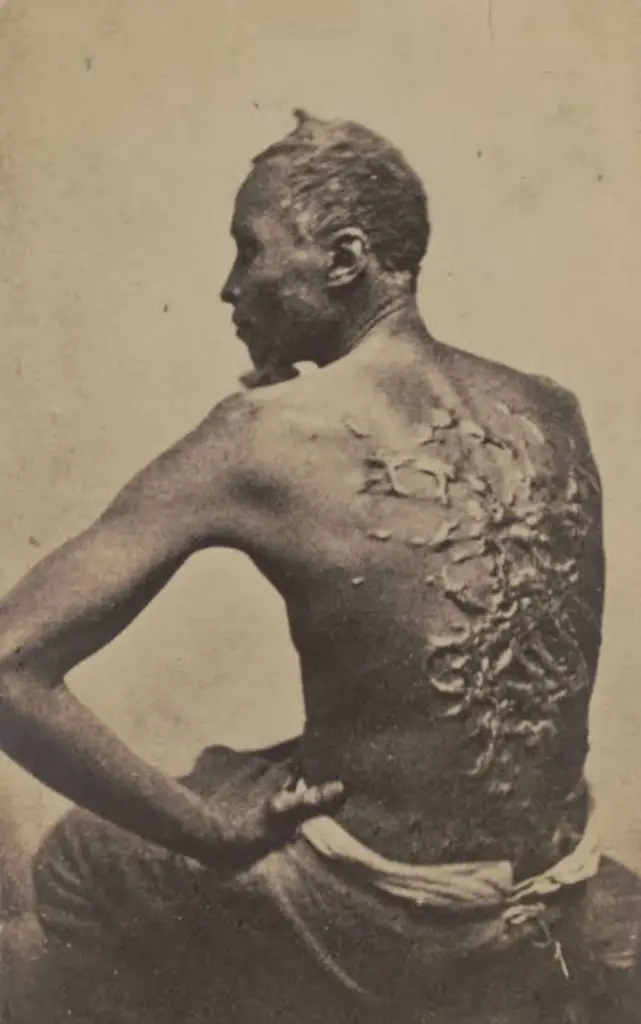

স্লেভ পিটার

আব্রাহাম লিংকনের দাসপ্রথা নিষিদ্ধের আগে আমেরিকান শেতাঙ্গরা খুবই নিষ্ঠুরভাবে তারা তাদের কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের উপর অত্যাচার চালাতো। ছবিটি আমেরিকান কৃতদাস পিটারের পিঠের ছবি। শেতাঙ্গ মালিকের চাবুকের আঘাত খেতে খেতে তার পিঠের এমন করুন অবস্থা হয়েছে।

১৮৬২ সালে শরৎকালে পিটারের মালিক অকারনেই তাকে গুরুতর ভাবে চাবুক দিয়ে আঘাত করে তার দেহ রক্তাক্ত করে ফেলেন। এর পরের বছর ১৮৬৩ সালের মার্চ মাসে পিটার ‘ জন অ্যান্ড ব্রিজেট লিয়ন্স’ এর ৩ হাজার একরের বিশাল বাগান থেকে পালিয়ে যান। ১৮৬০ সালের আদমশুমারীর হিসাব অনুযায়ী সেই বাগানে পিটারের সাথে আরো ৪০ জন কৃষাঙ্গ দাস সেই বাগানে আটক ছিলো। তাদের দিয়ে জোর জবরদস্তি করে কাজ করানো হতো।

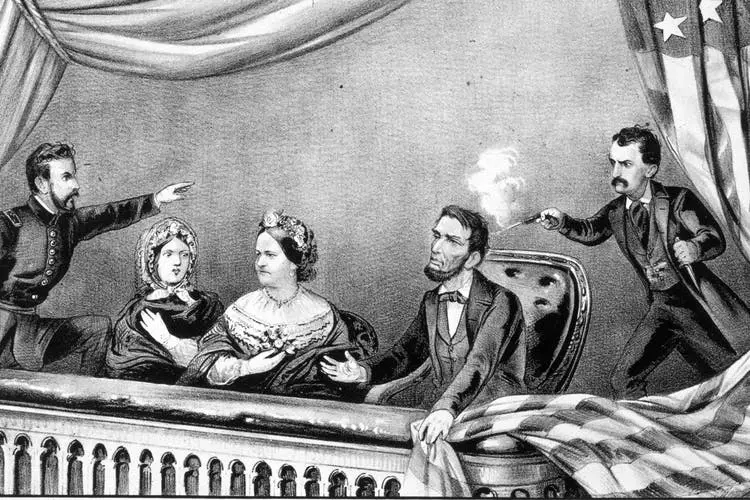

পিটারের পালানোর ২ বছর পর ১৮৬৫ সালে আব্রাহাম লিংকন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

ওয়েট ফর মি, ডেডি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে পুরো বিশ্বজুড়ে। ফ্যাসিবাদ হিটলারের হিংস্রতা রুখে দিতে দলে দলে যোগ দিচ্ছে যুদ্ধে। যুদ্ধ থেকে তারা আর তাদের পরিবার ও প্রিয়জনদের কাছে ফিরে আসতে পারবে কিনা তারা সত্যিই জানে না।

পরিবার ও প্রিয়জনদের মায়া দূরে ঠেলে যোদ্ধারা মার্চ করি ঝাপিয়ে পড়ছে যুদ্ধের মাঠে। কিন্তু ছোট্ট শিশু ওয়ারেন কি আরো অতো সব বুঝে? বাবা তাকে একা ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে এটা যে সে মেনে নিতে পারছে না। আর তাই মায়ের কোল থেকে লাফ দিয়ে ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে বলে, আমাকেও নিয়ে চলো তোমার সাথে! বাবা পরম মমতায় ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলে “দেশের ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছি সোনা! শত্রুর কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে তবেই ফিরবো। ততদিন তুমি মায়ের লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে, কেমন?”

তা শুনে ছোট্ট ওয়ারেন হাসে খিলখিল করে। বাবার মুখেও হাসি। সেই হাসির চোখের জলে মিশে আছে হাসি আনন্দ আর কান্না। আর বাবা ছেলের সেই অসাধারণ মুহূর্তটি ক্যামেরায় বন্দী করেছেন ফটোগ্রাফার ‘ক্লদ ডেটলফ’।

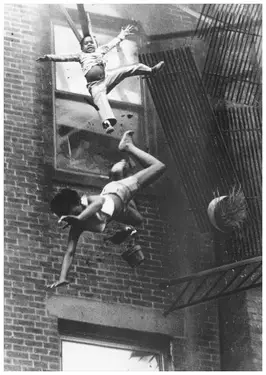

ওমেন ফলিং ফ্রম ফায়ার স্কেপ

ছবিটি স্টানলি ফোরম্যান ১৯৭৫ সালে তুলেছিলেন। ফোরম্যান আমেরিকান পত্রিকা ‘বোস্টন হেরাল্ডের’ একজন সুপরিচিত ফটোগ্রাফার ছিলেন। আগুন লাগা সেই স্থানে ফোরম্যান উপস্থিত ছিলেন।

সে সময় ফায়ার স্কেপ ভেঙে একজন তরুণী ও শিশু নিচে পড়তে শুরু করে। আর সে সময়েই স্টানলি ফোরম্যান সেই দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দী করেন। ছবি দেখে মনে হচ্ছে যেনো তারা দুজন বাতাসে সাঁতার কাটছেন। ফোরম্যান তার চোখের সামনে থেকে ক্যামেরা সরাতেই দেখছেন কিভাবে তার সামনে একজন মানুষ কিভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

ছবিটি পরবর্তীতে পুলিৎজার পুরস্কার জিতেছিল। সেই সাথে ফেরম্যান নিজেও অনেক সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। এমন গুরুতর মুহূর্তে একজন মানুষকে বাঁচানোর পরিবর্তে তার ছবি তুলাটা কতোটা অমানবিক কাজ হতে পারে?

স্টারভিং চাইল্ড এন্ড ভাল্টোর

১৯৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ফটোসাংবাদিক কেভিন কার্টার দুর্ভিক্ষের ছবি তুলতে সুদানে যান। সেখানেই তিনি এই ছবিটি তুলেছিলেন। একটি শিশু খাদ্যের অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে আর একটু শকুন সেই শিশুর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে, শিশুটির মৃত্যু হলেই শকুনটি শিশুটিকে খেতে শুরু করবে।

এই ছবিটি পরবর্তীতে পুলিৎজার পুরস্কার জিতেছিল। তবে এই ছবির জন্য কেভিন প্রচুর সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন।

শিশুটি পরবর্তীতে বেঁচে গিয়েছিল নাকি শকুনের খাবার হয়েছিলো কেভিন তা জানতে পারেন নি। এই ঘটনাটি কেভিনের মনের মধ্যে এতোটাই আঘাত হেনেছিলো যে তিনি ডিপ্রেশনে চলে যান আর কয়েকমাস পরেই আত্মহত্যা করেন।

মোটেল ম্যানেজার পোরিং এসিড অন দ্য ওয়াটার

১৯৬০ এর দশকে ফটোগ্রাফার হোরেস কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ নাগরীকদের তাদের অধিকার আন্দোলনের সময়ে এই ছবিটি তুলেছেন।

ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে সাদা এবং কালো যুবকদের একটি দল ‘মনসন মোটর লজ মোটেলের’ পুলে সাঁতার কাটছেন। আর ঠিক সেই সময়েই মোটেলের ম্যানেজার কৃষ্ণাঙ্গদের উদ্দেশ্য করে পানিতে এসিড ঢালছেন।

এই ঘটনার মাত্র ৭ দিন আগেই কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রকে এই মনসন মোটর লজে অনুপ্রবেশের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাকে ভিন্ন একটি রেস্তোরাঁয় চলে যেতে বলা হয়েছিল। এই ঘটনার জন্য বিক্ষোভকারীদের একটি দল শান্তিপূর্ণভাবে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রতিবাদ স্বরুপ একদল শ্বেতাঙ্গ মোটেলের কিছু কক্ষ ভাড়া নেয় তারপর তাদের কৃষ্ণাঙ্গ অতিথিদের মোটেলের পুলের পার্টিতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানায়। পার্টি ভাঙার প্রয়াসে মোটেল ম্যানেজার জিমি ব্রক সাঁতারুদের ভয় দেখানোর জন্য এক বোতল মুরিয়াটিক অ্যাসিড পুলে ঢেলে দেন যাতে তারা চলে যায়।

দ্য নিপাম গার্ল

১৯৭২ সালের ৮ জুন। ভিয়েতনামের সাইগো শহর (বর্তমানে হো চি মিন) থেকে প্রায় ২৫ মাইল উত্তরে ট্রাং ব্যাং নামের একটি জায়গায় দক্ষিণ ভিয়েতনামী বিমান বাহিনী ভুল করে নাপামের (বোমা সদৃশ পেট্রোল) একটি বোঝা ফেলে।

বার্তা সংস্থা এপি’র ফটোগ্রাফার নিক উট সেই বিভীষিকাময় দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, “আমি দেখলাম নগ্ন এক কিশোরীর সাথে একদল শিশু এবং সৈন্যদল দৌড়ে রাস্তা ধরে ছুটছে। “

নিক উট অবাক হয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে, কেন তার গায়ে জামা নেই? তারপরে তিনি বুঝতে পারলেন যে নাপামের আঁচ লেগেছে মেয়েটির গায়ে। নিক বলছিলেন, “আমি প্রচুর পানি নিয়ে তার গায়ে ঢেলে দিয়েছিলাম। সে চিৎকার করছিল, ‘খুব গরম! খুব গরম!” অবস্থা বেগতিক বুঝে উট তার সহকর্মীদের সহায়তায় মেয়েটিকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার ডাক্তাররা দেখেন, মেয়েটির শরীরের ৩০ শতাংশই পুড়ে গেছে। এখানে হয়ত বাঁচানো যাবে না। নিক উট তাই মেয়েটিকে নিয়ে যান আমেরিকান হাসপাতালে। মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বেঁচে গিয়েছিল।

নিক উটের তোলা ছবিটি বোঝায় যে, যুদ্ধ হয়ত ভালোর চেয়ে বেশি ক্ষতিই করছে।

ছবিটি ১৯৭৩ সালে পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করে। জায়গা করে নেয় টাইম ম্যাগাজিনের সর্বকালের সেরা ১০০টি মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছবির তালিকায়।